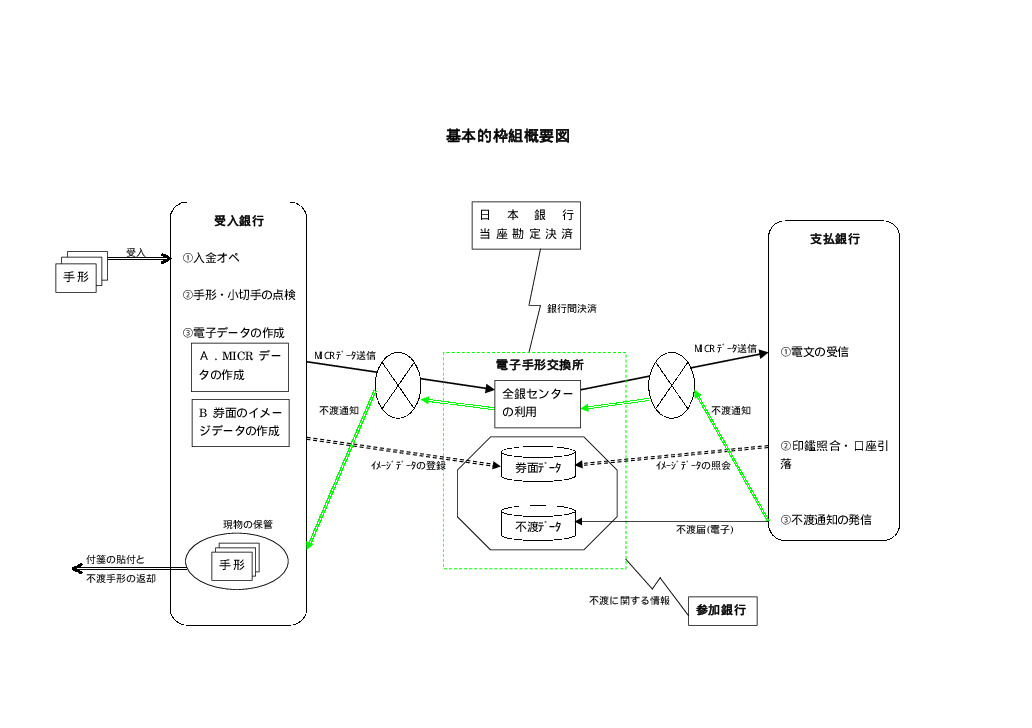

基本的枠組概要図 [28 KB]

2002年3月19日

各 位

全国銀行協会

全国銀行協会(会長 山本惠朗 富士銀行 頭取)は、今年度、手形交換業務を電子化し、手形・小切手現物の交換を省略するいわゆるチェック・トランケーションの導入について検討を行ってまいりました。

その結果、チェック・トランケーションの導入により期待される効果が大きいこと、導入に伴う大きな障害となる問題は現時点では認められないことから、下記の基本方針を決定いたしました。

記

(導入効果については、別紙2をご参照ください。)

【本件照会先】事務システム部 山本(TEL:03-5252-3801)

(別紙1)

チェック・トランケーションを導入するにあたり、既存の手形交換所とは別に全国1つの「電子手形交換所(仮称)」を設置する。

以上

(別紙2)

手形・小切手は有価証券であるため、その搬送や保管にあたっては一般文書と違った高度なセキュリティ管理が必要であり、そのための事務負担が伴う。これを電子データの伝送に置換えることができれば、人手を介さないシステム上のセキュリティ管理で足り、交換所への持出し、持帰りをはじめとした搬送や期日までの管理といった事務負担が削減される。また、送信されてきた電子データによる決済資金の顧客口座からの自動引落しや顧客台帳との自動照合、また電子化された券面イメージデータによる印鑑照合が可能となる。

現状は、交通手段によって現物を搬送しているため、台風、大雨、雪害、地震といった自然災害や交通事故・盗難等の発生により、交換所へ持出せない、あるいは遅延するといった事態が起こることが避けられない。このような懸念のある物流を省略し、電子データ伝送に置換えれば、災害等の影響を受けにくい安定した決済システムとなる。

取立に廻した手形・小切手の支払場所が遠隔地である場合には、資金化されるまで3,4日かかるケースがある。また、支払期日までに十分余裕をもって取引銀行に持ち込まなければならないということもある。

手形・小切手の送付を郵送などの搬送によらず電子的な伝送によれば、地域的、時間的な制約は大きく改善されることになり、手形所持人(取立依頼人)の利便性が向上する。

現在の手形交換制度では、参加金融機関が破綻して決済尻不払となった場合のリスク管理策は、当該金融機関の持出し、持帰り分がなかったものとして、再計算を行ういわゆる「繰戻制度」によっている。

チェック・トランケーションを導入すれば、現物の繰戻しを伴わない迅速な再計算が可能となり、リスク管理の向上が図れる。このことは、2001年1月に公表されたBIS策定の決済システムの安全性、効率性向上のための国際的なガイドラインである「決済システムに関するコア・プリンシプル(基本原則)」報告書にも指摘されている。