別紙1 [22 KB]

2005年3月31日

各 位

私的整理に関するガイドライン研究会

座長 高木 新二郎

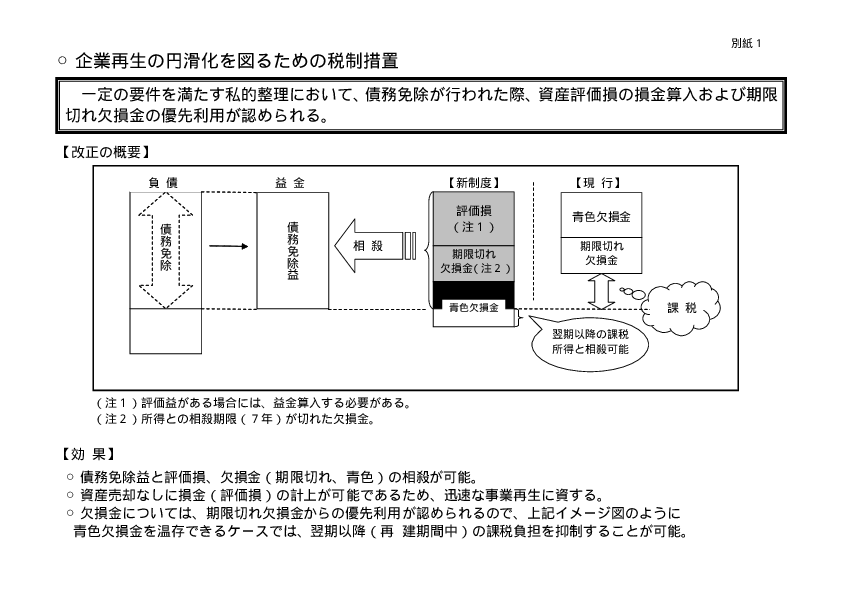

平成17年度の税制改正において、一定の要件を満たす私的整理に係る再建計画により債務免除を受ける場合には、債務者の有する一定の資産についての評価損及び評価益の計上とともに、青色欠損金等以外の欠損金を優先して控除する税制措置が新たに講じられることとなりました(別紙1参照)。

このため、当研究会(別紙2参照)といたしましては、新たに講じられた税制措置の適用に必要と考えられる手続きを定めるため、「私的整理に関するガイドライン」と一体のQ&Aの一部改訂を行いました。改訂の概要は、下記のとおりです(改訂個所は、別添ガイドラインの下線部分)。

なお、この税制措置の適用を受けるに当たり、国税庁から、「本ガイドラインに基づき策定された再建計画による債務免除については、新たに講じられた税制措置の適用がある」との確認を取ることが円滑に運用されるために必要となりますので、今後、「文書回答」制度を利用した照会を国税庁に対して行うこととしております。

記

新たに講じられた税制措置の適用のために必要と考えられる本ガイドラインにおける手続きを【Q10-2】として追加。具体的な内容は、次の(1)~(4)のとおり。なお、既に税務上の取扱いについて確認を行っている債権者側の税務処理についての【Q10】は、【Q10-1】として一部改訂。

[1]弁護士及び公認会計士を含む3人以上の専門家アドバイザーが債権者会議において選任されていること。

[2]専門家アドバイザーは各人が独立して公正かつ公平な立場で調査・報告を行っていること。

[3]専門家アドバイザーは実態的に合議体としての調査・報告を行っていること。

[1]私的整理ガイドラインに定められた手続に従って策定された再建計画であること。

[2]資産評定に基づいて実態貸借対照表が作成されていること。ただし、資産評定は公正な価額により行う。

[3]今回作成した「実態貸借対照表作成に当たっての評価基準」に基づいて資産評定が行われていること。

[4][2]の実態貸借対照表、再建計画における損益の見込み等に基づいて債権放棄額が決定されていること。

以上の改訂に伴い、専門家アドバイザーによる調査報告書などの参考様式(参考3-1)~(参考3-3)を追加。なお、(参考3-4)は、従来の(参考3)と同内容。

【本件照会先】私的整理に関するガイドライン研究会事務局

全国銀行協会 企画部 担当:松本、明官

TEL. 03-5252-3707