会長・副会長および委員会担当 [123 KB]

2025年4月 1日

辻専務理事報告

事務局から1点報告申しあげる。

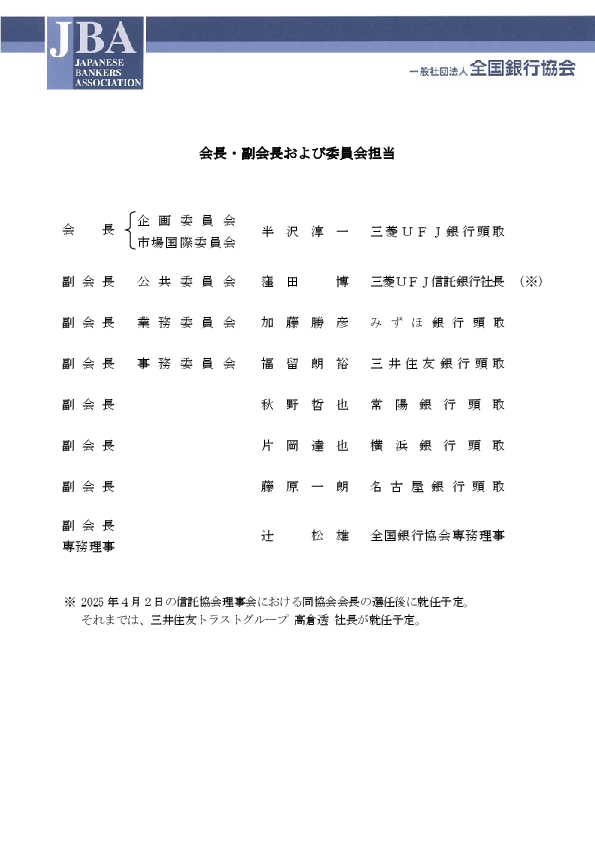

本日、4月1日付で、三菱UFJ銀行の半沢頭取が全銀協会長に選任された。新体制における会長、副会長はお手元の資料のとおりである。本日は、このほかに半沢会長の略歴をお配りしている。

会長記者会見の模様

三菱UFJ銀行の半沢です。

福留前会長からバトンを受け継ぎ、今年度、全国銀行協会の会長を務めることとなった。メディアの皆さまをはじめ、関係者のご支援を賜りながら、大役を全うすべく全力を尽くしていく。よろしくお願い申しあげる。

就任の抱負を申しあげる前に、福留前会長への御礼を申しあげたい。振り返ると、昨年度は、好調な企業業績を背景に、大規模な賃上げが実現するなど、日本経済に前向きな動きがはっきりと見られ始めた。一方で、世界では、地政学的な対立が続き、国政選挙の多くで既存政権に厳しい結果が示されるなど、先行きへの不透明感も残る環境だった。こうしたなか、福留前会長には、資産運用立国等の重要政策と方向性を一にし、家計の資産形成の推進や事業者支援の強化といった重要テーマにおいて、銀行界を力強く牽引いただいた。ご尽力に心から敬意を表し、感謝申しあげる。

ここからは、わが国銀行界を取り巻く環境の概観について述べる。世界経済では、金融引締め等の政策対応によって、インフレは鎮静化に向かっており、足元では金融政策も緩和方向に転じている。労働市場や所得の拡大が支えとなり、成長への回帰を模索している段階にある。一方、米国での関税引上げが報復関税の応酬につながり、自由貿易が停滞するリスクも強まっているほか、不動産市場の低迷が続く中国経済や、地政学的不安定さ等のリスク要因もあり、警戒を緩めることはできない。

翻って、日本経済では、「失われた30年」と称された長期停滞から抜け出し、自律的、持続的な成長軌道への回帰を目指す動きが随所に見られている。かつてわが国では、長引くデフレのなかで、コストカットの動きが強まり、縮小均衡とも言える経済環境が定着していた。足元では、高水準の企業収益に物価の上昇が加わり、過去30年間見られなかった規模で賃金が拡大している。

こうしたなかで、企業は社会課題の解決と先々の成長を生み出す投資、家計は将来の豊かな生活を支える資産運用に積極的になりつつある。未来を見据え、価値創出型の成長モデルに移行していく大きなチャンスである。経済環境の好転に伴い、日本でも、金利のある世界が訪れている。銀行界は、これまで長く厳しい低金利環境に直面するなかで、コスト削減や効率化を徹底して進めてきた。経済環境が転換し、日本全体が前向きな動きに向かいつつある今、銀行界としてこれまで以上に社会やお客さまに向き合い、提供するサービスの質や課題解決力、提案力を高めることで貢献を強めていく。

以上の環境認識を踏まえ、今年度を、「日本の成長加速と社会課題解決に貢献し、活力あふれる未来への礎を築く1年」と位置づけ、全銀協活動を進めていきたいと考えている。具体的には、これから述べる3点を活動の柱として取り組んでいく。

第1の柱は、「インベストメントチェーンの活性化を通じた『成長と分配の好循環』の加速」である。人口減少の継続が予想されるわが国で、持続的に成長し、豊かさを維持していくためには、大胆な投資を行い、生産性を高めていくことが不可欠である。GXやDX等で期待される成長投資をしっかりと発現させる。そして、巨額の資金需要を銀行による間接金融、資産運用業等における金融仲介、資本市場を介した直接金融など、総力を挙げてファイナンスしていく。これは、政府が推し進める資産運用立国の各種施策へ貢献していくことにほかならない。家計、企業、金融仲介からなるリスクマネーの循環を活性化し、回り始めた「成長と分配の好循環」を加速させることに全力で取り組む。

まず、経済の活力を生み出す源泉であるスタートアップ企業に対しては、本年2月に全銀協から公表した融資実務ハンドブックも活用し、会員行における支援を後押ししていく。スタートアップや企業の再生局面等で活用が想定される企業価値担保についても、来年度の施行に向け、実務的な論点の議論を加速させていく。

持続的な成長、豊かな国民生活の維持には、エネルギーの安定的・効率的な供給が欠かせない。新たなエネルギー基本計画では、脱炭素電源を最大限活用しつつ、安定供給と経済性、脱炭素を同時に達成していく方針が打ち出された。銀行界では、サステナブルファイナンス等を通じ、カーボンニュートラルに向けた構造転換を支えていく。加えて、今後発生する巨額な投資需要をどのようにファイナンスするのか。オールジャパンで解決すべきこの難題にも、中長期的な視点で議論を重ねていく必要がある。

リスクマネーの出し手である家計に対しては、新NISAやiDeCoなど、多様な資産形成メニューをしっかりと提案していく。また、貯蓄から投資の一層の推進に向けて、制度面、税制面の改正が必要であれば、積極的に意見発信を行う。加えて、金融経済教育推進機構、いわゆるJ-FLECと連携し、幅広い方々を対象として、金融経済教育に継続的に取り組んでいく。

お客さまが安心して資産運用を行う大前提は、金融機関においてフィデューシャリー・デューティーが徹底されることである。今般、全銀協では、顧客本位の業務運営に関する原則、プロダクトガバナンスに関する補充原則にもとづく、製・販の情報連携のあり方について申し合わせを行った。これに沿って、金融商品の組成を行う業界との間で情報連携を進め、顧客本位の業務運営をさらに発展させていく。

これらの取組みを通じて、足元からリスクマネーの循環を太くしていくことに力を注いでいくが、より長い目、例えば10年後を見据えたあるべき金融仲介の構造やプレーヤー、制度に関しても考えていく必要がある。このほかにも、銀行界において、全ての従業員がパフォーマンスを最大限発揮できるよう、男女間賃金格差解消アクションプランを策定し、会員行を支援していく。

第2の柱は、「安心・安全で利便性の高い、時代に即した金融インフラの実現」である。決済をはじめとした金融インフラは、社会、経済を支える重要な基盤である。これまでも、これからも、安心・安全を備えた金融インフラ機能を提供していくことは変わらない。また、デジタライゼーションが進展し、AI等の新たな技術が登場するなかで、安全性だけではなく、利便性の向上も両輪で追求していく。

まず、手形・小切手の電子化について、本年3月に、2027年度初から手形・小切手の電子交換所での交換を廃止し、電子交換所システムの更改を行わない方針を打ち出した。産業界、金融界双方のコストやリスクの削減と生産性向上に向けて、これまでの取組みの総仕上げと位置づけ、施策を着実に進めていく。

全銀システムに関しては、2023年に発生したシステム障害の反省を踏まえ、組織体制や運営方法の強化、見直しを進めてきた。全銀システムの安定稼動を維持しつつ、本年11月のAPIゲートウェイの稼動開始への対応や、2028年にリリース予定の第8次全銀システムの開発に取り組む。

経済のデジタル化、アセットのトークン化の流れを背景に、中央銀行デジタル通貨やトークン化預金、ステーブルコインなどの議論が盛んになっている。こうした議論に積極的に参画するとともに、新たな決済手段やクロスボーダー送金との関係も含め、幅広い関係者とともに資金決済システムの将来像に向けた議論を始める予定である。このほかに、税・公金収納の効率化にも取り組んでいく。

三つ目の柱は、「健全かつ強靭な責任ある金融システムの維持・高度化」である。グローバル、日本の双方において、犯罪の種類や手口が多様化、巧妙化しており、健全かつ強靭な金融システムに対する社会的要請が、ますます高まっている。マネロン対策では、本日、マネー・ローンダリング対策共同機構を通じて、AIスコアリングサービスを開始した。不正利用口座対策に関しては、昨年8月に法人口座を介したマネロン防止に向けた取組事例集を会員宛てに展開した。今後、不正口座情報を共有する枠組みの構築を進め、業界全体の取組みの底上げを図っていく。また、年々増加する特殊詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺、フィッシングに対応すべく、政府の総合対策に沿って、高齢のお客さまに対するATMにおける一部取引の制限等を進めていく。

昨年度は、三菱UFJ銀行の貸金庫事案をはじめとする不祥事が発生し、お客さまの信頼・信用を損なう事態を招いてしまったことを申し訳なく思っている。金融機関にとってビジネスの根幹となる、お客さまからの信頼を取り戻すべく、個別行として再発防止の取組みを着実に進めるとともに、そこで得た教訓や取組みを業界全体の底上げにも活かしながら、会長として先頭に立ち、業界対応を牽引していく。

このほかにも、カスタマーハラスメントに関する業界としての取組み、バーゼルIII等の国際金融規制の議論や、サイバーセキュリティへの対応、郵政民営化に関する適切な意見発信も行っていく。

最後に、基本方針に込めた思いを改めて説明する。環境認識のパートでも触れたが、日本経済は自律的・持続的な成長軌道に本格的に回帰できるかどうかの重要な局面にある。銀行界として、足元の好ましい変化を後押しし、マネーフローの要として、新たな成長モデルへの移行に貢献していきたい。また、グローバルには、やや不透明感が高まるなかだが、GX等の社会課題を解決することの重要性は不変である。より良い社会を築き、未来へつないでいくため、銀行界がなすべきことを見失わないよう、議論を重ねていく。

日本全体が未来へ希望を抱き、昨日より今日、今日より明日が良くなると信じて、前向きな挑戦を続けていく。そうした活力あふれる未来を実現するために、その礎を築く1年にしていきたいと考えている。皆さまのご支援をどうぞよろしくお願いしたい。

(問)

幹事社から2点。1点目が貸金庫についてである。先日、金融庁の監督指針の改正案にも貸金庫への対応が盛り込まれたが、全銀協として改めて今後のビジネスのあり方についてどのように考えているか。事案が御行であったというところで、御行だからこそ主導できる点があれば教えていただきたい。

また、個別行として、3月までに一定の方向性を見い出したいと以前お話しされていたが、現状の対応方針や検討状況についても伺いたい。

(答)

まず、貸金庫ビジネスはお客さまからの信頼、信用を前提としたビジネスであり、銀行にとってお客さまの大切な資産をお預かりする重要な業務と位置付けている。貸金庫ビジネスを行ううえで、同様の事案の発生の抑止や再発防止に取り組むことが重要と考えている。

まず、全銀協では昨年12月に会員向けに通達を発信し、会員行に対しその管理態勢について改めて確認をお願いしているほか、本年2月には「貸金庫の管理態勢の強化等に向けた取組事例集」を作成のうえ、会員行に展開しているところである。

三菱UFJ銀行では、現在、再発防止策を徹底しているところだが、そこで得た教訓や取組みを業界に還元することで、業界全体のベストプラクティスの底上げに貢献し、今後同様の事案が起きないよう、業界全体の管理態勢の強化に貢献していきたいと考えている。

具体的には、今申しあげた取組事例集にも、予備鍵の一括保管や貸金庫への入退室管理等の手続・ルールの強化、拠点内や本部による牽制・モニタリング強化など、当行の取組みが織り込まれているものと認識している。

また、今般、金融庁は、貸金庫に関する項目を追加する監督指針の改正案を公表し、今パブリックコメントを募集しているところである。改正案では、貸金庫に関するコンプライアンスの主な着眼点として、管理態勢、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等への対応、事案の公表等が示されている。特にマネロン等への対応については、貸金庫の約款等において現金を含むリスクが高いと考えられる物品が格納可能な物品から除外されていること、貸金庫の契約締結や利用等にあたって、貸金庫の利用目的等を確認すること等が求められている。

全銀協としては、今後、金融庁や会員行とも密に連携のうえ、必要な対応を検討し、規定のひな型を改定するなど、適切に対応を進めて参りたい。

続いて、三菱UFJ銀行としての貸金庫サービスへの対応についてご説明させていただく。当行の貸金庫の利用者数については、トレンドとしては長期下降トレンドにあるが、災害対策や安全対策を目的として、貴重品や重要書類を安全に保管しておきたいというお客さまの声が引き続き相応に寄せられている状況である。こうしたなか、管理態勢の強化のためのコストも勘案した事業採算、保管物の内容把握が難しいという貸金庫ビジネス固有のリスク、ショッピングモール内への出店等の店舗戦略の変化等を踏まえ、当行では幅広いオプションを設け、検討を続けてきたところである。

これらの検討のなかで、貸金庫に対するお客さまニーズが引き続き相応にあることを踏まえ、お客さまに安心・安全にご利用いただくためのセキュリティ強化をしっかり行ったうえで、貸金庫ビジネスを継続していくという方向性を固めているところである。

他方、今般の金融庁の監督指針の改正案にも沿ったコンプライアンス対応の高度化にも努めていく必要があると認識している。今後、改正案に関するパブリックコメント等において、必要となる管理態勢の高度化や、マネロン防止対応策が具体化されてくることを想定している。こうしたビジネスの変化のなかで、お客さまのニーズの変化やさらなる業務負荷・コストの高まりがある場合には、また改めて方針を見直すこともあり得るのではないかと考えている。

(問)

続いて2点目、冒頭でもご説明があった手形・小切手についてである。先日、電子交換所の廃止について公表されたが、2026年度末を目途とした廃止に向けた進捗状況や、廃止することが既存の利用者に与える影響をどのように考えているかをお伺いしたい。

(答)

まず、手形・小切手について、銀行界として2026年度末までに手形・小切手の全面的な電子化を目標として掲げ、政府、産業界とも連携してこれまで取組みを進めてきたところである。2024年の手形・小切手の交換枚数は約2,000万枚であり、自主行動計画策定の前年に当たる2020年の交換枚数が約4,000万枚であったので、それから4年で半分となるなど、手形・小切手の削減は進んできたと思う。

一方で、足元の削減ペースは鈍化しており、自主行動計画における目標期限である2026年度末に向けては、より踏み込んだ取組みが必要という認識のもと、先般、全銀協として、2027年度以降の電子交換所における手形・小切手の交換廃止と、電子交換所システムの更改を行わないことを決定し、公表したところである。

手形・小切手の交換廃止やシステム更改を実施しないことをもって、お客さまによる手形・小切手の利用が一切できなくなるわけではないが、今回の決定を機に、電子化に向けた取組みがもう一段加速することを期待しているところである。

三菱UFJ銀行としても、今年9月末をもって手形・小切手の新規発行受付を停止し、来年9月末を手形・小切手の最終振出期限としている。現在、手形・小切手の取扱いがあるお客さまにとっては、業務フローが変更となり、取引先と相談いただくことも必要になると考えられ、きめ細かい対応を行っていく必要があると認識している。

銀行界として、2026年度末までの手形・小切手の全面的な電子化を実現するため、お客さまにおける電子化に向けた課題の解消、業界・地域単位での周知広報、機運醸成などを通じた電子化の後押しなど、これまで以上に取組みを強化し、2025年度もしっかりと歩みを進めて参りたい。

(問)

冒頭、家計が資産運用に積極的になりつつあるとお話しいただいた関連で、銀行の顧客をはじめとする家計の資産形成について伺う。新NISA制度が2年目に入って、個人投資家の裾野が広がっている一方で、直近のトランプ大統領による関税政策を受けたマーケットのボラティリティの高まりなどで、投資初心者のなかには動揺する方もいると思うが、新会長として業界で国民の資産形成をどう後押ししていくかを改めて伺いたい。併せて、冒頭で、貯蓄から投資へ、税制改革など必要があれば積極的に意見発信するとお話しされていたが、現状、制度面でさらに何か手当てしていくべきという考えがあれば伺いたい。

(答)

資産運用立国の実現に向けては、家計の金融資産が投資に向かい、そして企業の価値向上の恩恵が家計に還元されることで、さらなる消費につながる「成長と分配の好循環」を実現することが重要であり、そのためにインベストメントチェーンを構成する各主体においてさまざまな取組みがなされている。

まず、家計の観点について申しあげれば、まさに新NISA制度の創設により、今や18歳以上の国民の4人に1人がNISA口座を保有し、昨年のNISA買付額も前年比3倍超となっている。iDeCoについても制度改正等により新規加入者が増加しており、「貯蓄から投資へ」の動きが大幅に加速していると認識している。銀行界として、顧客本位の業務運営を行いながら、資産運用のニーズに適切に応えられるよう、各行において商品やサービスに磨きをかけていくことがまず必要であると考えている。

加えて、国民の資産形成をさらに後押しし、裾野を広げていくという観点からすると、やはり金融リテラシーを高めることが私は重要だと思っている。昨年4月に金融経済教育推進機構(J-FLEC)が設立されたほか、各行でもセミナー、イベント開催に取り組んでおり、全銀協としてもこれらの取組みを後押ししていきたい。

いくつか個別行の取組みについても触れると、三菱UFJフィナンシャル・グループでは、本日付で金融経済教育の担当役員を設置した。また学生向けの出前授業を行う社員ボランティアも約300名となった。金融経済教育を発信する専用ポータルサイトをリリースするなど取組みを強化している。

また、資産運用立国の実現に向けては、企業サイドのスタートアップの育成や企業の競争力の維持・強化も必要と考えている。GXやDX等のメガトレンドへの対応も含め、今後見込まれる巨額の資金需要に対し、官民一体・官民連携によるリスクマネーの供給も行いながら、産業界、お客さま企業と一体となり、資金供給にとどまらない、さまざまな取組みを推進したいと考えている。

最後に、新NISAに係る税制改正要望だが、今まさに検討しているところであり、具体的に検討が進んでからまたご説明したい。

(問)

2点質問する。1点目はバーゼルIIIの最終化について伺う。日本は、導入に向けて入念に準備と対応を行ったうえで適用を開始している一方で、欧米では規制を揺り戻す動きが広がってきている。現状をどのように認識し、今後どのように対応していくのか伺いたい。

(答)

ご存知のように、バーゼルIIIは世界的な金融危機の再発を防ぎ、国際金融システムのリスク耐性を高めることを目的に議論されたものであり、日本では2024年3月に欧米に先行して導入されたところである。

EUでは2025年1月に導入されているが、無格付け企業に対するエクスポージャーのリスクウエイトが国際合意と比較し緩和的なものとなっており、国際合意に沿って適用している日本とは内容に差異が生じているという状況である。

米国では、2023年7月に規則案が公表されたが、国際合意よりも厳しい内容であったことから、米国銀行界の非常に強い反発を受け、今、見直しが進められており、いまだ導入には至っていないという状況と認識している。

日本の銀行界として、グローバルに活動する大手金融機関が所在する欧米や日本などの主要国、地域が足並みをそろえて規制を導入していくことが必要と考えている。冒頭で述べたとおりであるが、バーゼルIIIの導入は国際的に信用不安が伝播し、世界経済に大きな負の影響を与えた反省を踏まえてのものであり、足並みをそろえた規制を導入することで危機の波及やリスクの偏りを防いでいかなくてはならないと認識している。

そのうえで、導入内容について仮に邦銀にとって不利な点がある場合には、内外に対しイコールフッティングの確保を訴えていきたいと考えている。

もっとも、例えば資本賦課について、欧米の各銀行は、「第1の柱」で求められる資本に加えて、監督当局より、「第2の柱」として銀行ごとのリスクに応じて資本が上乗せをされている。「第2の柱」も含め規制の強弱を検証していく必要があり、今後、米国も含め、公表される規制の詳細を注視して参りたい。

(問)

2点目、半沢会長はインベストメントチェーンの確立に重点を置いていると思うが、その観点で、2026年に企業価値を担保にして融資をする企業価値担保権が始まる。まだ銀行界で表立った動きがないと認識しているが、会員行に対して何か働きかけていくのかどうか、その点を伺いたい。

(答)

昨年6月に法律が成立し、企業価値担保権の創設について規定された。企業価値担保権の創設により、不動産等の有形資産に限らず、のれんなどの無形資産や将来キャッシュフローを含む事業全体の価値である総財産を一括で担保取得することが可能となるわけだが、事業の実態や将来性に着目した融資を一層推進していくために、その活用が期待されているところだと認識をしている。

不動産等の有形資産に乏しいスタートアップ企業への融資や、資産背景が乏しい若年オーナーへの事業承継の場面において、不動産担保や経営者保証によらない新しい資金調達手法として、既存の融資形態を補完する役割が期待されていると思う。

銀行界にとっては、お客さまの事業力を正しく理解するための目利き力を一層高めていくことのきっかけとなるほか、より長い目線で事業者への伴走支援を行うことのモチベーションにもつながることが期待されるところである。

昨年度、全銀協では勉強会を計5回開催し、金融機関が企業価値担保権を活用するうえで検討すべき事項や融資実務への影響、今後の課題等について議論し、勉強会の内容を報告書として取りまとめ、公表しているところである。日本の再成長、経済の好循環の実現には、そのけん引役となる事業者への支援が必要不可欠である。

全銀協としても引き続き、企業価値担保権に関する理解を深めながら、勉強会で得た示唆を踏まえ、顧客・銀行界双方にとって使いやすい実務運用の検討や情報発信を、今後しっかりと行って参りたい。

(問)

2点質問がある。まず、スタートアップへの取組みについて伺いたい。冒頭ご説明があったように、全銀協では昨年度、スタートアップ融資に関するハンドブック作成などに取り組んでいたかと思うが、日本では米国と比べてスタートアップの育成が思うように進んでいない面もあると思う。スタートアップへの投融資の現状認識と、改めて本年度の取組みをどうされるか伺いたい。 (答)

スタートアップは、新しいアイデアや技術によって経済成長の原動力であるイノベーションを生み出し、環境問題や少子高齢化等の社会解決に貢献し得る重要な存在だと認識をしている。

なかでも、10億ドルなど一定の規模以上の企業価値を有するスタートアップは、一般的にユニコーン企業と呼ばれており、わが国はこうしたユニコーン企業を輩出はしているが、その数は米国のみならず、中国やインドにも及んでおらず、世界との差があるものと認識をしている。

政府は官民一体でのスタートアップ育成計画として、2022年11月に育成5か年計画を公表し、2027年度までにスタートアップへの投資額10兆円、ユニコーン創出100社を目標に掲げ、スタートアップ支援に向けた規制緩和や補助金、税制優遇を行っているところである。

わが国におけるスタートアップ創出に関するエコシステムは、人材、企業、資金面に課題があり、好循環が生まれていないと評価されてきたところかと思う。こうした課題に対して、銀行は、資金供給はもちろんのこと、産業発展や社会課題に資するスタートアップの創出や事業成長の支援にも取り組む必要があると認識している。

銀行界における具体的な取組みとして、昨年4月に検討部会を新設し、先ほどもお話をさせていただいた「スタートアップ融資実務ハンドブック」を取りまとめた。また足元、今年2月の規制改革推進会議において資金供給強化に向けた新株予約権付融資の普及拡大を目的に、利息制限法および出資法に関わる法務対応や新株予約権の価値算定手法の統一化等について要望を行っているところである。

また、スタートアップの成長に欠かせない大企業との協働において重要となるオープンイノベーション促進の支援も重要であると考えている。各行が有する顧客基盤を梃子に、ビジネスマッチングや連携の結節点となることで、新たな発想や技術革新にも貢献できると考えている。今後もこうした取組みを通じて、銀行界としてスタートアップ支援に積極的に取り組んで参りたい。

(問)

2点目は、昨日、政府の有識者会議で、南海トラフ地震について新たな被害想定をまとめた報告書が公表された。想定の浸水域が拡大する見通しとなり、経済被害が290兆円超と想定されている。この結果についての受止めと、金融機関も重要なインフラとなると思うが、全銀協としてどう被害の縮小に取り組まれていくか伺いたい。

(答)

まさに昨日、政府から南海トラフ巨大地震が発生した場合の新たな被害想定が公表され、ご質問があったように、経済被害額は最大で292兆円と前回2013年の想定である約220兆円から大きく拡大している。

日本は地震大国と言われるが、特に昨年は年始の能登半島地震をはじめ、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表された日向灘地震など、大きな地震が相次いだが、今回の南海トラフ地震の大規模な被害想定の公表を受け、地震対策の重要性を再認識させられているところである。

今後30年以内の南海トラフ地震の発生確率は80%程度、首都直下地震は70%程度と予想されており、大規模な震災への備えが求められているということだと思う。

全銀協として、金融インフラを維持するための取組みだが、毎年、想定するシナリオを変更しながら、会員行とともに大規模な地震が発生した場合の訓練を実施しているほか、アンケート調査を通じて収集した各行における対応の還元も行い、業務継続体制の底上げを図っている。今後もこれらの継続的な取組みを通じ、有事への備えを重ねていく所存である。

また、実際に大規模な災害が発生してしまった場合には、政府と適切にコミュニケーションを取りながら、人命最優先の原則の下、お客さまや従業員の安全に十分配慮したうえで、社会インフラである金融機能の提供という銀行界としての社会的使命をしっかり果たして参りたい。

個別行としても継続的に震災対策の実効性向上に取り組んでいるが、今回の発表を受けて、これまで行ってきた準備が十分であるかどうか、点検に着手する予定である。

(問)

LBOファイナンスについて伺う。昨年3月に全銀協がまとめた報告書では、いくつかの問題意識を指摘していて、このテーマについて昨年末に福留頭取にお聞きしたところ、LBOが魅力あるアセットになることが重要だとお話しいただいた。報告書がこうした問題意識を世間に共有して1年経ったが、足元のリスクに見合うようなリターンがあるとは、まだ言えない状況だと思う。アメリカではトランプ政権下でM&Aに冷たい風が吹いているとの見方もあるが、日本ではまだ資本市場改革が道半ばであって、今後、M&Aが盛り上がる可能性が高い。新会長はこのLBOの論点をどう見ているのか、ご見解を伺いたい。

(答)

今触れていただいたように、LBOについては2023年度に勉強会を実施して、報告書を公表したが、全銀協としては報告書の公表以降もLBOローンに関わるデータの収集・開示など、報告書で指摘した課題を踏まえながら、幅広い関係者との情報共有や議論を継続してきた。

一般的にLBOファイナンスは、買収対象会社の負債割合が増加するため、通常融資と比較してリスクが高い傾向がある。地銀を含めた市場参加者の審査やリスク・リターンの判断の一助とすることや、リスク管理体制の整備・高度化を目的に貸出金額や期間といった基礎情報、またリスクプロファイルを示す指標等の収集や公表に向けて、議論を深化、進展させていきたいと考えている。

改めて、LBOファイナンスに対するニーズについて考えると、大企業を中心に戦略的にノンコアの子会社・事業部門を売却し、選択と集中を図る大型の事業再編や、中堅・中小企業の事業承継ニーズが高まっていることを受け、ここ数年、M&Aの実行額が増加している状況である。

こうした流れのなかで、LBOファイナンスのニーズも高まると予測されるが、ご指摘のとおり、海外と比べて市場規模や実行件数は限られている状況である。足元、大手行にリスクが集中している状況に鑑み、ファンドや機関投資家を含む国内外の多様なベンダーや投資家へ裾野が広がり、プライマリーのみならず、セカンダリー市場が発展していくことが必要だという課題認識をしている。本邦はLBOに限らず、ローンのセカンダリー市場が未成熟である。これは長い時間のかかる取組みだと思うが、先ほど述べたデータ整備等も通じ、全銀協としてセカンダリー市場の育成にも貢献していきたい。

(問)

貸金庫について、冒頭でも発言があったが、金融庁は現金を貸金庫で受け入れない対応を求めるとしている。全銀協、また三菱UFJ銀行として、どのように対応していくか、見解を伺いたい。

(答)

ご指摘のとおり、金融庁が公表した監督指針の改正案において、マネロンおよびテロ資金供与等への対応として、貸金庫の約款等において、現金を含むリスクが高いと考えられる物品が格納可能な物品から除外されていることが求められていると認識している。

監督指針の改正案については、現在まさにパブリックコメントを募集中であり、今後の質疑のやりとりを通じて、より具体化していくものと認識している。その内容も踏まえ、貸金庫規定の改定や、より具体的にどのように対応していくのか等について、金融庁や会員行と密に連携のうえ、今後具体的に検討して参りたい。

(問)

本日、日銀短観が公表されているが、トランプ政権による関税政策について製造業から懸念する声が多く出ているという発言が日本銀行からもあった。日本経済への影響について、どのように考えているか伺いたい。

(答)

ご指摘のとおり、米国・トランプ政権の通商政策については、すでに中国、カナダ、メキシコとの間で追加関税が導入され、分野別でも鉄鋼・アルミニウムに関税が課されるなか、今月3日には自動車の追加関税が発動予定であり、相互関税の導入も検討されていると認識している。こうした通商政策を巡る不透明さが、足元では日本を含む株価の調整にもつながっていると見ている。

日本経済に対する最終的な影響の大きさは、関税の具体的な内容と企業の対応次第となるが、まずは企業部門において、これらの地域に展開するお客さまの輸出・生産等のビジネスや投資マインドに負の影響が生じる可能性がある。さらには雇用や家計の所得に波及する可能性もあり、そうした場合には個人消費への影響も気になるところである。

加えて、そもそもトランプ政権の政策はインフレ的なものが多く、米国において物価の高止まりと景気の悪化がともに進むスタグフレーションのような経路に至らないか、それが日本経済へ波及しないかについて、注意が必要と認識している。

銀行界としても、企業に対する資金繰り支援をはじめ、さまざまな面できめ細かな取組みを続けていくことが重要である。日本も含めて各国政府が関税の適用除外の交渉を続けており、事態の好転を期待しているところである。

(問)

日本銀行の利上げに伴う金利上昇の影響で、含み損が膨らんでくる銀行もある。こうした含み損が膨らんだ場合には、例えば貸出姿勢に影響が出てきたり、今後、経済全体への影響にもつながりかねないリスクになるかと思う。各行の戦略に関わるところであると思うが、こうした含み損が膨らんでいる事態について、現状や今後の影響についてどう考えるか。

(答)

金利の上昇の影響は、お話しいただいたとおり、保有している債券の含み損の拡大もある一方、新規の貸出金利や新規で投資する債券利回りの改善と、両サイド見込まれるため、プラス・マイナスどちらに出てくるかは各行それぞれだと思う。したがって、各行それぞれにおいてポートフォリオを見ながら、債券投資や、預貸ビジネスをどうしていくか、商業銀行としての本丸のリスク管理と戦略次第だと思っている。

(問)

自民党が郵政民営化法等の改正法案を、議員立法として今国会に提出することを検討している。ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険、金融2社の株式の完全売却を棚上げして、当面は3分の1超を日本郵政が持ち続けるほか、2社の代理店も兼ねる全国の郵便局網に毎年多額の財政支援を行うことも盛り込まれる方向である。対等な競争環境を求めてきた銀行業界として、どのように受けとめているか伺いたい。

(答)

まず、そもそも、郵政民営化の目的は、国際的に類を見ない規模に拡大した郵貯事業を段階的に縮小し、将来的な国民負担の発生懸念を減ずるとともに、民間市場への資金還流を通じ、国民経済の健全な発展を促すことにある。こうした考えのもとで、郵政民営化法において、日本郵政が保有する金融2社の株式の全部をできる限り早期に処分することを目指す旨が定められ、改正郵政民営化法の附帯決議において、金融2社の全株式処分に向け、日本郵政に具体的な説明責任を果たすよう努めることが求められている状況である。

今回、日本郵政によるゆうちょ銀行株式の売却が実施されたが、これは郵政民営化法に定められた方針に沿った動きと認識している。銀行界としては、引き続き金融2社の全株式処分に向けた道筋が早期に示され、その実現に向けた取組みが着実に進むことを期待するところである。

今回のゆうちょ銀行株式の売却プロセスと関連手続を経て、新規業務規制は認可制から届出制に移行することになるわけであるが、届出制への移行後も郵政民営化法において、「他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害することのないよう特に配慮しなければならない」とされており、適正な競争環境の確保に向けた取組みが進められることを強く期待している。

今、ご質問のあった法改正については、昨年10月の衆議院選挙の自民党の公約において、郵政グループに関する法改正を行う旨が記載され、この公約のようなかたちで、党内で検討が進んでいると報道されていることは承知している。ご質問では、日本郵政による当面の3分の1超のゆうちょ銀行株式の保有、また郵便局網に対する財政支援などについて触れていただいたが、まだ法案が公表されていないので、詳細について申しあげることはできない。

そのうえで、全銀協としてかねてより申しあげてきたことを、改めてお話しさせていただくと、ゆうちょ銀行に間接的な政府出資が残るなかで、新規業務等に関する上乗せ規制が緩和されることは、民間金融機関との公正な競争条件確保の観点から認められるべきではないと考えている。

(問)

2点伺う。1点目は、気候変動対策についてである。冒頭、会長の発言にもあったが、銀行界はカーボンニュートラルを牽引する姿勢を鮮明にしている。他方で、トランプ大統領をはじめ気候変動対応の揺り戻しが見られるなか、メガバンクも含め、ネットゼロ・バンキング・アライアンス(NZBA)から離脱する国際的な動向への会長の受止めと、脱炭素化を進める意義、銀行界が果たすべき役割について教えてほしい。

(答)

ご承知のように、トランプ政権発足後、米国のパリ協定からの離脱や大手米銀のNZBAからの脱退が相次いでおり、三菱UFJフィナンシャル・グループを含む一部邦銀も脱退を決定したところである。一方で、報道で確認する限り、ほとんどの金融機関がNZBA脱退後も引き続きエネルギーのトランジション、お客さまの脱炭素化の取組みを支援し、実体経済の脱炭素化に貢献することを目指していると理解しており、我々邦銀を含めた金融業界の気候変動の取組みが減速するとは考えていない。

日本の銀行界においても、これまで各行がそれぞれ2050年のネットゼロに向け、社内体制の整備、管理枠組みの構築、顧客支援の取組みを進めてきたところだが、全銀協としても、銀行界の取組み方針をまとめた全銀協カーボンニュートラル・イニシアチブを2021年に策定し、各行の活動状況や国内外における議論の進展等を踏まえ、毎年見直しを行ってきたところである。今後もこうした資料作成や情報提供等を通じ、会員行を支援して参りたい。

(問)

もう1点は、顧客本意の業務運営についてである。プロダクトガバナンスの実効性確保に向けて、6月末を最初の基準日として、販売会社と運用会社の情報連携が始まる。運用会社へのデータ還元に向け、販売会社ではどのような対応が必要になるか。また、販売会社の業務負担の増加も想定されるが、取組みの意義について教えてほしい。

(答)

昨年、顧客本意の業務運営に関する原則が改訂され、補充原則が追加されたところである。この意義としては、家計の安定的な資産形成に向け、製・販全体として顧客の最善の利益にかなう商品提供を行うこと等を目指すものと理解している。その補充原則では、運用商品に関する組成会社と販売会社間の情報連携が求められている。一方で、組成会社や販売会社の負担や実務面でのフィージビリティにも配慮し、リスクや複雑性などの商品特性に応じて便益とコストのバランスを取るプロポーショナリティの考え方も示されている。この点も踏まえ、業界として具体的な取組みを検討していく方針である。

今あった投資信託については、投資信託協会が設置した検討部会に全銀協などの販売会社側も参加したうえで議論が進められ、この2月には情報連携の対象となる投資信託について、基本的な考え方や情報連携フォーマットが定められた。そして、本年6月末を最初の基準日として、販売会社から運用会社に対し、対象となる商品を実際に購入されたお客さまの属性等について、統計処理された情報の連携を始める予定であり、データ整備や具体的な連携の仕組みづくりが進められていると認識している。これに対して、全銀協では、本年3月の理事会で申し合わせを行い、金融商品の販売会社として、組成会社と緊密な情報連携や建設的なコミュニケーションを図り、金融商品のライフサイクル全体におけるプロダクトガバナンスの確立に貢献することなどを確認し、会員行に通達を発出したところである。

高齢化の進展や金利のある世界の到来により、さらに重要性が高まる国民の資産形成を適切に後押ししていくため、組成会社、販売会社等の関係者が適切に連携し、お客さま目線の商品開発やお客さまの最善の利益にかなった商品提供に向けた取組みを進めて参りたい。

(問)

千葉銀行と千葉興業銀行や静岡銀行と山梨中央銀行など、地銀での連携が深まっている。会長としてどのような背景が地銀の連携を促していると考えるか、連携に対する受止めと地銀各行に課題があるとすればどう捉えているのか、考えを教えてほしい。

(答)

おっしゃったとおり、近年、地銀で合併、経営統合等の再編が進んでいる。これは健全な経営基盤の構築、金融仲介機能とサービスの向上、また地域社会への貢献などを実現するために、各行がこうした選択をした結果と理解している。背景を少し触れると、足元、長らく続いた超低金利環境は解消されたものの、長期的な視点に立てば、資金余剰や人口減少といった構造的な課題が残っていると思う。その一方で、日本経済に前向きな動きが見られるなか、まさに石破政権は地方創生に重点的に取り組む方針を掲げており、地域経済、ひいては日本全体を支える金融機関の存在意義が今、改めて問われている。こうしたなか、繰り返しになるが、金融機関自身が合併や経営統合も含むさまざまな選択肢を視野に入れながら、経営戦略を見直し、実行に移していくという方向性だと理解している。

また、そうした金融機関の取組みを支えるさまざまな制度整備がなされているということもあると思う。例えば、同一県内の地銀の経営統合に際し独禁法の適用を除外する合併特例法や、2021年に施行された改正金融機能強化法における資金交付制度などは、特に時限措置として創設されているので、足元、再編が進む一因になっている可能性もある。金利のある世界が定着し、規模の拡大を目指す動きが出てきているなかで、まさに長期的な経済・金融環境やさまざまな政策メニューを踏まえながら、各行が再編等を含め経営判断をしていると受け止めているところである。

(問)

今日から新年度、4月1日ということで、御行も含めて各行の新入行員たちにエール、メッセージを送ってほしい。併せて、半沢会長自身はどういう新入行員だったのか。どういう志を抱いて入行したのか、当時をぜひ振り返ってほしい。

(答)

新入行員の皆さまには、まずは、どのような仕事においてもプロフェッショナルを目指してほしい。そのうえで、失敗を恐れずチャレンジしてほしい。これだけさまざまな環境が変化しているなかで一つの解があるわけではないので、新しい考えで、いろいろなチャレンジをしてもらうことが大事だと思う。新入行員なので、おそらくいろいろな失敗もあると思うが、ぜひ失敗を恐れずにやってもらいたい。

(問)

貸金庫の問題をめぐり、金融庁の監督指針の改正案において、「リスクが高いと考えられる物品等」に含まれる現金は、格納可能な物品から除外が求められている。各行の約款を読んでも現金の取扱いは非常に曖昧で分かりづらい、捉えどころのないものとなっている。改めて、現金というものが貸金庫においてどういった位置づけのものなのか、半沢会長の認識を伺う。

(答)

現時点について言えば、ご指摘のとおり、そこの解釈が明確ではなかったということだと思う。それは、格納できる格納物にも記載していなかったし、一方で禁止ということでも整理をしていなかったということだと思っている。今回の監督指針の改正案も踏まえ、この後しっかり金融庁や会員行の皆さまと議論を深め、今回は一定の方向性を出さなければいけないとの課題を認識している。

(問)

昨年度は、三菱UFJ銀行は貸金庫の問題等があり非常に苦労したかと思う。過去にはトラブルから就任が遅れた会長行などもあったが、今回、会長の就任に当たり、ためらいや思いとどまり、悩んだりしたことはあったか。

(答)

まず、三菱UFJ銀行としてこのような事態を招いたことを重く受け止め、全力を挙げて再発防止に取り組み、お客さまや関係する皆さまからの信頼回復に努めているところである。先ほども触れさせていただいたが、当行として再発防止に取り組むなかで得た教訓や取組みを業界に還元し、業界全体のベストプラクティスにつなげるよう、貢献をしていきたい。また、個別行における事案が全銀協活動に影響が出ることがないよう、全銀協会長として職責を全うすべく誠心誠意努めて参りたい。

(問)

昨日フジテレビが会見をした。第三者委員会の非常に詳細な報告書も出て、改めて人権といったものが重視されている。CMを取りやめる企業が非常に多いなか、昨日の第三者委員会の報告やフジテレビの会見をどのように受け止められたか、所見があれば伺いたい。

(答)

昨日、第三者委員会による調査報告書が公表された。報告書は、約400ページにわたり事案の経緯、事実関係、同社の対応、人権尊重の観点からの検証や再発防止に向けた提言など、広範な内容を含んでいると認識している。報告書のなかで、今回起きた事案について、「業務の延長線上における性暴力があったと認められる」との判断が示され、「会社の慣行も人権侵害のリスクを助長していた可能性がある」とされており、これについては決して許されるものではないと考えている。

全銀協は、行動憲章に、全ての人々の人権を尊重する方針を掲げ、人権を尊重する責任を果たし、人権侵害の予防と是正措置に努めると定めている。銀行界としても、引き続き各行において人権を尊重した経営に努めていかなければならないと認識している。

(問)

金融業界に限らず人材獲得競争が激化しているが、銀行業界における人材獲得、競争の現状がどうなのか、教えてほしい。また、地方銀行に関して、地方に本当に人が集まるのかなど、この辺りをどう見ているか、対処方法はあるのか。

(答)

わが国は少子高齢化の進展によって、構造的な人手不足が顕在化しており、今以上に労働参加率を大きく引き上げることが難しくなっているなか、今後も人手不足という課題に、経済全体、銀行界を含む企業としても対処していかなければならない。

また、デジタル化やグローバル化を背景に、多様なスキルセットを持つ専門人材を求める動きも加速しており、量と質の両面、あるいは新卒と中途といった採用の形態を問わず、人材の獲得競争が今後ますます厳しくなると考えている。こうしたなかで、働き手側が企業を選ぶ際の賃金や勤務の条件に対する目線も高まっている状況である。

ご質問のなかで、地方への言及があったが、もちろん都市部に比べて地方においては人口減ペースの速さ、また若年層の都市部への流出といった逆風の程度が強いのは間違いないが、とはいえ冒頭述べたとおり、人手不足は日本全体で生じている課題であり、メガや地銀といった業態の別なく、厳しい環境は共通するものだと私は受け止めている。

各行の経営環境や戦略も一様ではないので、銀行界として一律の方針があるわけではないが、より良い人材を確保するために、これは言わずもがなかもしれないが、働きやすい環境づくりやワーク・ライフ・バランスの確立、多様なキャリアパスを描くことができる人事制度の設計など、各行が人材を惹きつける施策を実行・推進し、人的資本経営を一段と高めていく必要があると認識している。

また、ここ数年の大幅な賃上げのほか、一部の金融機関では、初任給を引き上げる動きがあるが、他社、他業態と比較して、魅力ある処遇を提供することが銀行界における人材確保の観点からも重要な事項と受止めている。

最後に、全銀協としては、会員行および役職員の行動・倫理規範である「行動憲章」に、多様な人材の活躍を促進する制度や柔軟な働き方を実現することを2022年9月の改定時に明記した。業界として、人材を惹きつけるために多様な人材が能力を発揮し、活躍できる環境整備に努めて参りたい。

(問)

会長の冒頭発言のなかで、今年度は詐欺などの金融犯罪対策も重視していくと言われていたが、具体的にどういう対策を打っていくのか。また、組織を立ち上げるなどの動きに関して、今の時点でお考えがあれば伺いたい。

(答)

先ほど申しあげたとおり、やはり金融犯罪対策は、銀行界における最も重要な取組みの一つだと課題認識をしている。被害の防止や抑制に向けて、個別行で本人確認の強化や、ネットバンキング利用のセキュリティ高度化等の対策に取り組んでいるが、個別の金融機関において把握できる情報のみによって詐欺やマネロンに係る口座、または取引を検知することには限界があると思う。このため、全銀協としても官民一体となり、効果的な情報共有や広報活動を銀行界全体で推進しているところである。

具体的には、昨年、警察庁・金融庁の連名による要請文を受け、2024年8月に、取組事例集を会員行宛てに展開したが、足元、昨年12月からは不正利用口座に関する銀行界での情報共有の枠組みの構築を進めているところである。他行から共有された不正利用口座の情報にもとづき、自行における犯罪者、あるいは被害者の口座を検知し、犯罪者による口座の不正利用やお客さまの詐欺被害の拡大を防ぐ狙いがある。これは全銀協が中心となり、法令面はじめ継続的に詳細の協議・検討を進めていく予定である。

また、政府等の関係者とも連携しながら、マネロン・金融犯罪の対策に係る広報活動も展開している。昨年12月から各行の店頭で広報動画やポスターの配信・提示を開始しており、YouTube等のオンラインを含む多様な媒体での広報動画も展開・配信中である。 今後、国民を詐欺等の被害から守るため、引き続き全銀協として官民一体となって対策を講じていく必要があると認識しており、銀行界として、政府、金融庁、警察、地方自治体等の関係者と緊密に連携し、対応を加速していきたい。