令和8年度税制改正に関する要望(概要) [573 KB]

2025年9月18日

辻専務理事報告

事務局から4点ご報告申しあげる。

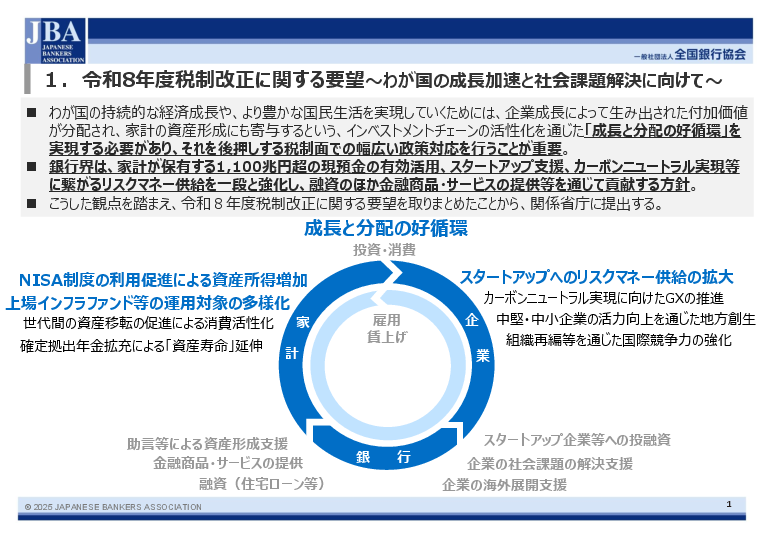

1点目は、本日の理事会において、令和8年度の税制改正に関する要望書を取りまとめた。お手元に要望の概要と要望書をお配りしている。今後、関係先に要望書を提出し、要望の実現に向けて働きかけていく。

2点目は、お手元の資料のとおり、企業価値担保権の活用に向けて、制度面の正確な理解と事業者との円滑なコミュニケーションに資することを目的とした会員向け資料を作成した。資料そのものは会員限りの利用を前提としているので、本日は一部のページを抜粋して配付している。企業価値担保権の創設等を内容とする「事業性融資の推進等に関する法律」は2026年5月25日の施行が予定されており、当協会は法施行に向けて、引き続き会員の取組みを支援していく。

3点目は、10月23日に、Japan Weeksにおける全銀協主催のイベント「MUSUBU! JAPAN DAY - Connecting to Japan's Markets -」を開催することとした。4月の記者会見でも会長が発言されたが、全銀協の今年度の活動の柱の1つとして「インベストメントチェーンの活性化を通じた『成長と分配の好循環』の加速」を掲げている。本イベントにおいても、日本への投資を呼び込み、インベストメントチェーンをより強化するため、日本市場の魅力を国内外の投資家にしっかりと発信したい。当日はメディアの皆さまにも参加いただければと考えている。後日、申込手続きを含めた詳細な開催案内をお送りさせていただくので、ぜひご参加いただきたい。

4点目は、9月5日に手形・小切手機能の全面的な電子化に関する特設サイトを公開した。電子化の目標期限に当たる2027年3月末までのカウントダウンを表示するとともに、手形・小切手機能の全面的な電子化の全体像が把握できる内容としている。お手元にも9月5日に発表した資料を配付した。この機会に改めて是非ご覧いただきたい。

会長記者会見の模様

(問)

幹事社から2点伺う。

1点目、昨日開催されたFRBのFOMCで0.25%の利下げが決まったが、市場への影響や銀行界への影響について、協会としての受止めを伺いたい。

2点目、先日、日本生命から銀行へ出向していた複数の出向者が銀行の内部情報を持ち出した件について日本生命が会見を開き、調査報告結果も公表したが、改めてこの事案についての受止めを伺いたい。併せて、銀行界では出向者を取り止める動きが出てきているが、保険会社からの出向に頼っていた面もあると思う。そういった出向を取り止めた際の銀行窓販の保険ビジネスのあり方をどのように考えているか伺いたい。

(答)

1点目は、昨日のFOMCを受けたコメントについて、あくまで個人の見解として申しあげる。

昨日のFOMCでは、6会合ぶりの利下げが決定されたほか、FOMC参加者の経済見通しで、年内にあと2回、来年に1回の利下げの可能性が示されたと理解している。これは、パウエル議長が説明したとおり、足元で雇用の下振れリスクが高まっているなか、労働市場の一段の悪化を避けるため、今回の利下げの決定に踏み切ったものと受け止めている。また、パウエル議長は、先行きの政策運営について、雇用の下振れとインフレの上振れの双方のリスクが存在するなか、データ次第で判断するとの姿勢を改めて示した。

足元、一部では関税の引上げによる物価上昇圧力の高まりが確認されている一方、景気の減速等を背景とした労働市場の需給緩和の基調も続いている。このため、FRBはこの先も、景気とインフレの動向を見極めながら、慎重に利下げの是非を判断するとみられる。

先行きが非常に見通しにくいなか、当面はFOMCとして難しい舵取りが迫られる局面が続くとみられる。引き続き、米国の金融政策の動向を注視していきたい。

2点目について、まず、日本生命による代理店からの情報の持出し事案について、日本生命が金融庁宛に報告書を提出したことは承知している。保険会社から代理店への出向者が、代理店の情報管理ルール等に逸脱するかたちで情報を持ち出していたケースが複数発生したことについて、重く受け止めている。

また、三菱UFJ銀行では、日本生命から三菱UFJ銀行に関わる部分について調査結果の報告を受けている。個別行としても本事案を改めて重く受け止め、出向者に対する業務管理やモニタリングの強化を図るとともに、他社からの受入出向者を含む全役職員に対し実施しているコンプライアンス研修の内容を、情報セキュリティや顧客情報の取扱いの観点から随時見直すなど、必要な対応を行っていく。

次に、保険代理店としての銀行における出向制度ならびに保険ビジネスのあり方についてである。

出向制度自体は各社の戦略にもとづくものであり、一概に回答することは難しいが、保険会社が有する専門知識を活用し、代理店である銀行がお客さまへより良い商品・サービスの提供を図る目的で導入されてきたものと理解している。

他方で、代理店を担う金融機関は、お客さまの意向に沿った適切な商品を提供するために自立した販売態勢を構築していく必要があり、各行においては商品の選定やお客さまへの提案プロセスにおいて、必要な手続きが定められているものと理解している。

今回の保険業法や監督指針の改正を受け、一部金融機関では出向者廃止の検討が進められるなど、各行の経営判断のもと、代理店においては、より自立的かつ主体的な業務運営に向け、さらなる態勢の見直し・強化が図られていくものと認識している。

銀行における保険の窓販ビジネスについては、各行における経営戦略に関わるもので、全銀協として方針を示すものではないが、個人的には、保険商品はお客さまのライフプランや資産形成を支援する金融商品・サービスの一つであり、長寿化やライフスタイルが多様化するなかで、その必要性が変わるものではないと思っている。

銀行界としては、一層の顧客本位の業務運営に努めながら、お客さまニーズに合った商品・サービスを提供し、安心してご利用いただける態勢構築を進めていきたい。

(問)

1点目は、米国の関税の影響について。日米合意では自動車関税の引下げや相互関税の引上げ、また、5,500億ドルの対米投資などが盛り込まれたが、一連の合意内容が国内経済や企業業績に与える影響、資金繰りへの影響をどのように見ているか。

2点目は、国内政治について。先日、石破総理が辞任を表明したが、これまでの石破政権への評価と、金融業界から見て次期政権へ期待する点を伺いたい。

(答)

1点目の米国の関税に関して、今月4日に署名された大統領令では、わが国にとって影響の大きい自動車・自動車部品の関税が既存の2.5%と合わせて15%へと引き下げられ、相互関税についても既存税率が15%以上の品目には適用されない軽減措置が設けられたほか、日米で合意していた5,500億ドル規模の対米投資も盛り込まれるなど、一連の日米関税交渉の結果が明文化されたと認識している。

関税部分については、日本企業にとってビジネスの予見可能性を高めるものであり、対米投資については、日米間の連携強化に資するものとして、両国の政府間で精力的に協議いただいた成果と受け止めている。

もっとも、トランプ政権発足前と比較すると、高い関税率が適用されること自体に変わりはなく、先般公表された法人企業統計でも、すでに一部顕在化しているが、今後も米国向け輸出の関税コストの負担は、企業業績の下押し要因になると見ている。

これまでは輸出企業が関税コストを負担し、輸出数量への悪影響を回避してきたと思うが、関税コストの一部を販売価格に転嫁する動きも見られており、これが販売量の低下や日本国内での生産の減少に繋がるおそれもある。

仮に、企業収益の落込みが雇用や賃金にも波及すれば、個人消費の重石となるおそれもあるほか、為替や金利の変化など金融市場を通じた悪影響も想定される。新しい関税率のもとで日本経済全体にどのような影響が生じてくるのか、今後も注視していく必要がある。

事業者への支援についてだが、一部では予防的な資金調達の相談もいただいているものの、メガバンクに限らず、地銀や第二地銀においても、現時点では、具体的な資金繰り相談件数が目立って増えているわけではないと認識している。

銀行界としては、個々の企業や産業において影響の現れ方やその程度、タイミングが異なってくることや、関税政策の影響が徐々に発現し、長期にわたり続いていくであろうことも念頭に置きながら、引き続きお客さまに寄り添い、丁寧かつ親身になって資金繰りなどのさまざまな支援を進めていく所存である。

2点目の石破政権の評価について、石破総理は、先の参議院議員選挙の総括を踏まえ、自民党が引き続き責任政党として政治を前に進めることができるよう、自らが身を引くという決断をされたと受け止めている。

石破政権は、外交面では日米関税合意を実現し、内政面では2025年度予算や各種法案を成立させたほか、実行段階に入った資産運用立国への取組みなど、岸田前政権の経済政策を引き継ぎ、着実に進めていただいた。新政権発足までの期間も、政治を停滞させることなく、引き続きこれらの外交・内政課題に着実に取り組んでいただきたい。

新政権においても、資産運用立国への取組みを引き継いでいただくとともに、物価対策や賃上げ支援を通じた足元の国民生活への支援や、財政健全化、少子化対策、社会保障制度といった中長期的な課題への対応にも積極的に取り組んでいただき、豊かな国民生活の実現と、わが国経済の好循環を確実なものにするための政策を前に進めていただきたい。

(問)

1点目は、本日と明日開かれている、日本銀行の金融政策決定会合について。政策金利据え置きの見方も強いが、どう見ているか。また、次回会合が10月にもあるが、見通しはどうか。日本銀行は物価安定目標の達成の確度が高まれば利上げを行うとしているが、米国関税や自民党総裁選などがどう影響すると見ているか教えていただきたい。

2点目は、紙の手形・小切手の廃止まであと1年半ほどになったが、廃止に向けた対応状況と電子化の進捗を教えていただきたい。

(答)

1点目の日本銀行の金融政策決定会合に関して、あくまで個人の見解としてお答えさせていただく。ご指摘のとおり、本日から金融政策決定会合が開催されているが、従来から日本銀行が示してきた、経済や物価の基調的な動きが再び上昇基調に戻る確度が高まっていくことに応じて利上げを行うという考え方に沿って、金融政策運営の議論がなされているものと考えている。

米国関税については、先日の合意により、先行きの不確実性がある程度は低下したものの、米国により相当程度の高関税が賦課されること自体は不変であり、今後、その実体経済や物価へのマイナス影響が顕在化する可能性も想定される。また、コメ等の食料品を中心に物価上昇が続くなかで、自民党総裁選において、物価高対策等の財政措置の議論がなされ始めているが、その景気、物価および金融政策への影響は、現時点で一概には判断し難い状況かと思う。こうした不確定な要因がまだ明確にならない、明確に分からないという点が利上げの判断に踏み切るに当たっての課題、論点となっている状況かと考えている。

日本銀行はこの先も利上げの大きな方向性は維持していくとみられるが、こうした不確定な要因、すなわち一連の米国関税政策に起因する景気減速の度合いや企業業績・賃上げの動向、今後の財政政策の景気・物価への影響、さらには食料品などの一時的なコストプッシュではない基調的なインフレ率の動向などを慎重に見極めながら、適時適切に判断されていくものと考えている。

2点目の手形・小切手については、4月の就任会見でお答えした内容とも一部重なるが、銀行界として2026年度末までの全面的な電子化を目標として掲げ、政府・産業界とも連携して取組みを進めてきた。電子化期限までいよいよ残り1年半となり、銀行界としてより踏み込んだ取組みが必要と認識している。

取組みの一環として、今月初めに全銀協ウェブサイトに特設サイトを公開した。特設サイトは、電子化期限まであと何日かが一目で分かるようにしているほか、周知動画やチラシを新たに作成し、掲載している。このほかにもさまざまなチャネルでの周知広報を予定しており、こうした取組みを通じ、お客さま、銀行双方の電子化に向けた機運をより一層高めることにつなげられればと考えている。

電子化の進捗については、今年7月までの7か月間の手形・小切手の交換枚数は昨年の同期間と比べ3割程度減少している。

全面的な電子化を実現するためには、お客さまによる手形・小切手の利用を、電子記録債権やインターネット・バンキングなどの別の方法に代替いただく必要があり、各行が紙の手形・小切手の廃止に向けたスケジュールを案内する等の取組みが重要である。

各行の取組み状況については、今年6月に実施したヒアリングの結果を全銀協ウェブサイトでも公表しているが、今後、手形・小切手の新規発行停止を行う旨を回答している金融機関における交換枚数は、全体の95%を占めている。こうした取組みによって、手形・小切手の流通が減少することが見込まれるため、交換枚数の減少ペースの加速につながるのではないかと考えている。

銀行界としては、お客さまが手形・小切手を利用できなくなった後にお困りになることがないよう、早期の代替手段への切替えをご案内させていただいている。手形・小切手をご利用の方には、すぐにでも電子化をご検討いただければと思う。

代替手段への切替えをスムーズに行っていただけるよう、全銀協としても会員行へのきめ細かいサポートを行って参りたい。

(問)

1点目は、Japan Weeksのイベントについて。日本に投資を呼び込んでインベストメントチェーンを強化するという話だったが、改めてこのイベントの狙いと、具体的にどういうことを発信していきたいかを伺いたい。

2点目は、日本銀行の利上げに関して。見通しについては先ほどお話しいただいたが、会長自身は適切な利上げのタイミングをどのようにお考えになっているか伺いたい。消費者物価指数の上昇率が半年以上も3%を超えているなかで、日本銀行は1月以来利上げを見送っているが、これ以上先延ばししたときに利上げが後手に回ってしまうといった懸念はないのか、考えを伺いたい。

(答)

1点目のJapan Weeksは政府による国際金融センターや資産運用立国の実現に向けた取組みの一環として開催されるものである。資産運用立国等の施策を国内外の金融機関や投資家等の関係者のニーズに沿って進め、国内投資につながる日本市場の魅力を効果的に発信することを目的としている。今年は10月20日から10月24日がコアウィークとして設定され、前後の週を含め、さまざまなイベントの開催が予定されている。

全銀協としては、昨年度に引き続き「MUSUBU! JAPAN DAY」と題したイベントを全国地方銀行協会、第二地方銀行協会、信託協会との共催で10月23日に開催することとしている。本年度は「Connecting to Japan's Markets」をテーマとし、国内外の投資家や資産運用会社、金融機関等の関係者を中心に招待する予定である。

投資を呼びこむための銀行界としての取組みに向けては、日本が投資対象としての魅力を高め、また日本市場の魅力を対外的にアピールすることが重要であると考えており、銀行界としても可能な限りの貢献をしていきたいと考えている。

4月の記者会見でも申しあげたが、全銀協の今年度の活動の柱の一つとして、「インベストメントチェーンの活性化を通じた『成長と分配の好循環』の加速」を掲げている。日本経済が自律的・持続的な成長軌道に本格的に回帰し、市場としての魅力を高めるためにリスクマネーの循環を活性化させていくことが重要であり、金融仲介の立場からこれらを実現する方策について検討すべく、「中長期的な金融仲介のあり方検討ワーキング・グループ」を設置し、今まさに議論を行っているところである。

また、人口減少という構造的課題に直面するわが国において、成長型経済への移行を確実なものとするためには、海外の活力や資金を積極的に取り込むことが必要不可欠と考えている。本イベントにおいても、日本への投資を呼び込み、インベストメントチェーンをより強化するため、日本市場の魅力を国内外の投資家にしっかり発信したいと考えている。

本イベントでは、政府、産業界、金融界など、各界のリーダー、有識者に登壇いただき、資産運用立国の実現、コーポレート・ガバナンス改革、産業の競争力強化、国内外の投資家から見た日本市場、地方創生に向けた取組み、日本のマーケット環境等についてお話いただくことを予定している。

本イベントを通じて、日本市場の魅力について力強く発信すべく準備を進めるとともに、私個人としても当日を楽しみにしている。

2点目、日本銀行の金融政策に関して、利上げの具体的なタイミングに関するコメントは差し控えるが、考え方について、個人としての見解を申しあげる。

ご指摘のとおり、わが国では高めの物価上昇が続いており、日本銀行の金融政策がビハインド・ザ・カーブに陥るのではないかと指摘する声があることは承知している。今の物価上昇は、食料品やエネルギー等の価格上昇による部分が大きく、この点について、「景気を冷ますことで物価を抑制する」手段である金融引締めによって対応すべき基調的な物価上昇と見るかどうか、これは見方が分かれると思う。

もっとも、一般論としてお話をすると、利上げのタイミングが遅れた場合には、インフレとそれに伴う国民の購買力低下が急速に進み、その後、インフレ抑制のために通常よりも急ピッチでの利上げを余儀なくされることにもつながり得るため、対応が遅れることのリスクを意識することも必要である。

他方で、金融政策の正常化は、わが国の長年の課題であるデフレからの完全脱却と、安定的かつ持続的な経済成長を実現するための重要な局面において進められるプロセスであり、日本銀行としては、政策判断には物価・景気の両面での丁寧な見極めが必要と考えられているのではないかと思う。

まさに今日から金融政策決定会合が開催されている。日本銀行はこの先も利上げの大きな方向性を維持していくことと予想されるが、今申しあげたようなリスクへの目配りとともに、基調的な物価上昇の定着とのバランスを見極めながら、適時・適切に判断をされていくものと思っている。

(問)

1点目は企業価値担保権について。来年5月の法律の施行が決まり、全銀協として会員行に「企業価値担保権の活用に向けたポイント」も配付されたということだが、その位置付けや策定の狙い、銀行の準備状況についても併せて伺いたい。

2点目は、金融庁で、公的資金制度の期限延長を含む地域金融力強化プランの策定のため、金融審議会でワーキング・グループが立ち上がった。これについての受止めと、銀行界として公的資金制度の延長または拡充を含めて何を主張していくのかを教えてほしい。あわせて、金融行政方針では、サイバーやマネー・ローンダリングを念頭に、リスク管理や内部監査について、複数の金融機関による共同化の検討が盛り込まれたと思う。銀行界としてどのようなかたちで共同化ができるのか、方向性を教えてほしい。

(答)

まず、企業価値担保権から回答する。昨年6月に法律が成立し、企業価値担保権の創設について定められた。企業価値担保権は、不動産担保や経営者保証に依らない新しい資金調達手法として、既存の融資形態を補完する役割が期待され、銀行界にとっても、お客さまの事業力を正しく理解するための目利き力を一層高めていくことのきっかけとなるほか、より長い目線で事業者への伴走支援を行うことのモチベーションにつながることが期待されている。

本年7月、施行日が2026年5月と公表されたが、施行に向けて金融庁は関連法令等の整備を進めており、全銀協としてもパブリック・コメントの提出を行ってきた。こうしたなか、制度の普及に向けて、事業者、銀行界が制度の趣旨を正しく理解することが重要であり、全銀協による周知・広報活動の一環として、今般、「企業価値担保権の活用に向けたポイント」を作成し、会員行向けに展開したところである。

この資料では、企業価値担保権の制度の概要、活用における金融機関・事業者のメリットや活用に向けた論点整理、想定される活用事例、事業者への説明事項等について体系的にまとめている。

会員各行においても、現在、融資実務や事務手続の整備、活用戦略の策定等を個別に進めているものと承知しているが、会員行における職員への制度理解の醸成や、実務・態勢面の整備に活用されることを期待している。

日本の再成長、経済の好循環の実現には、その牽引役となる事業者への支援が必要不可欠である。全銀協としても、企業価値担保権の制度開始に向け、引き続き情報発信を行うとともに、会員行の取組みもしっかり後押ししていきたいと考えている。

2問目について、地域金融力の強化に関するワーキング・グループには全銀協もオブザーバーとして参加しているが、趨勢的な人口減少などの環境変化のなかで、地域金融機関が地域経済に一層貢献できるよう環境整備が進められていくことは非常に重要と受け止めている。

今月5日に開催された第1回の会合では、地域を支えるために金融機関に求められる役割や経営基盤の強化について討議された。今後、これらが深掘りされていくものと考えているが、地域金融力を発揮するための規制の見直しや、これまでも金融機関の経営基盤強化を後押しいただいている資本参加制度と資金交付制度の延長・拡充についても、意見発信をしていきたいと考えている。

また、ご質問にあった金融機関の共通課題の共同化については、個々の金融機関のコスト削減のほか、金融機関の経営資源を、地域を支える役割へ、より効率的・効果的に振り向けることにつながるものとして意義を感じている。

共同化の対象として、マネー・ローンダリング、サイバーセキュリティといったリスク対応が例示されているところだが、全銀協ではこれまでも、例えばマネー・ローンダリング領域において、2023年にマネー・ローンダリング対策共同機構を設立し、マネー・ローンダリング対策における金融機関間のノウハウの共有、取引モニタリング業務の効率化を実現するAIスコアリングの提供により、業界全体の底上げを図っているところである。

ワーキング・グループの議論と平仄を取りながら、銀行界として、今後もマネー・ローンダリングやサイバー等の非競争領域について、会員行の意見も取り入れながら、一層の共同化の余地をしっかり探っていきたいと思っている。

(問)

1点目、先ほどご説明いただいた全銀協の税制改正に関する要望にもあるが、NISAの対象拡大に向けた動きが出ている。昨年にはJ-FLEC(金融経済教育推進機構)が設立されたり、この夏休みには多くの金融機関が子ども向けのイベントを開いたりと、いろいろな動きもあったと思うが、ここ数年で資産運用への関心や国民の金融リテラシーが高まってきているのか、会長の見解をお聞かせいただきたい。

2点目、8月末にインドのモディ首相が来日し、石破総理との会談で、半導体などの分野で協力する方針が示された。また、先日のTICAD(アフリカ開発会議)の際には、メガバンクなどが現地の銀行や企業などとの提携を発表した。インドなどの新興国における邦銀の事業拡大の可能性について、どのように見ているか。

(答)

1点目、資産運用立国の実現に向けて、新NISA制度の創設やiDeCoの制度改正等が行われ、NISA口座保有数や買付額は大きく増加しており、国民の関心は確実に高まっていると見ている。また、夏休み等の機会も利用して、子ども向けを含め数多くのイベントも開催されており、金融経済教育に触れる機会も増加している。

一方で、金融リテラシーの向上については、私はまだ道半ばと認識している。社会人を含め、あらゆる世代で金融経済教育を進め、国民一人ひとりが正しい金融リテラシーを身に付け、高めていくことが重要である。

また、資産運用の機運が高まっている一方で、現役世代を中心に、資産形成についてじっくり考える機会を持てていない、または具体的な行動に移せていない方もいるのではないかと思う。

全銀協は、7月に会員行向けに金融経済教育に関する説明会を開催した。J-FLECと協働したセミナーの開催例や、会員各行が独自に展開するウェブコンテンツや学校への出前授業、自治体と共催した地域コミュニティでのセミナー開催など、複数の事例を紹介した。こうした事例を参考に、会員各行において積極的に金融経済教育の取組みを進めていただくことを期待している。

また、幅広い年齢層を対象に、楽しみながら資産形成の必要性について理解を深め、行動に移すきっかけとしていただけるような広報活動も進めていく予定であり、現在準備を進めているところである。

銀行界としては、J-FLECとの連携や会員各行の取組みを通じて、幅広い世代への金融経済教育を提供し、金融リテラシーの向上にしっかり貢献していきたい。

2点目、新興国市場については、人口動態や経済構造の変化を背景に、今後も中長期的な成長が見込まれており、インフラ整備やDX、GX投資に係る資金需要等、銀行にとって多くのビジネスチャンスを有した地域であると考えている。

こうしたなか、8月末にインドのモディ首相来日に合わせて開催された日印経済フォーラムでは、人的交流の拡大、先端産業における技術協力、次世代エネルギーやモビリティ分野の協力等が確認された。

同時に、第9回アフリカ開発会議(TICAD9)においても、「革新的な課題解決策の共創、アフリカと共に」というテーマのもと、AI、データサイエンス、自動車、脱炭素、鉱物資源等の幅広い分野での協力強化や、官民パートナーシップ、第三国連携の必要性が確認されている。両会合では、民間企業や官民の間で多くの覚書が締結されており、新興国市場における経済協力が加速していると認識している。

一方で、新興国市場には、依然として制度的枠組みの不確実性や、地政学的なリスクといった見極めを要する側面もあるため、新興国市場への事業拡大は、各金融機関がそれぞれのリスク許容度や経営方針にもとづき、慎重かつ主体的に判断していくべきものと考えている。

銀行界としては、引き続き各地域の経済成長と社会課題の解決に向けて、国際機関や政府、民間企業と適切に連携しながら、持続可能な発展に資する関与のあり方を模索して参りたい。

(問)

1点目は、今回の税制改正要望の三つの重点項目の特徴と、大まかな要望の狙いを教えてほしい。

2点目は、3年という区切りの中期経営計画の意義について。国内企業の中期経営計画の期間は3年が主流だが、他の業界では、中期経営計画の策定自体が目的化するなどの理由で廃止する動きも出ている。銀行界では、ビジネスモデル変革の真っ只中にあるが、例えば3年ではなく、10年程度の長期経営計画を策定し、長期スパンでの経営目線のすり合わせや各施策への落とし込みも重要かと思う。3か年の中期経営計画を策定する意義を教えてほしい。

(答)

1点目の令和8年度の税制改正要望では、今年度の全銀協の基本方針である、「日本の成長加速と社会課題の解決に貢献し、活力溢れる未来への礎を築く1年」の実現に向けて、政府の成長戦略の要である「資産運用立国」を一段と後押しするために、重点要望を三つ掲げている。

一つ目は、「NISA制度の拡充・利便性の向上」である。2024年に開始された新NISA制度の普及により、「貯蓄から投資へ」の流れが定着するなか、国民の安定的な資産形成を一層加速させることが重要である。具体的には、NISA枠で購入できる「投資対象商品の拡充」や、現状18歳以上とされている「投資可能年齢の引下げ」、NISAに関連する「事務手続きの簡素化」等を要望している。これらの要望が実現することで、全世代にとって、より使いやすい制度となることを期待している。

二つ目は、スタートアップの資金調達を支援する観点から、国内の事業会社によるスタートアップ投資を後押しすべく、2026年3月末で期限切れとなる「オープンイノベーション促進税制」の延長や拡充を要望するほか、ファンドを通じた海外資金を呼び込むために、一定の要件を満たす海外投資家に対する税制優遇措置である「PE課税特例」の適用要件の見直しも要望している。

三つ目は、カーボンニュートラルの実現に向け、再生エネルギー発電設備に対する民間資金の導入を促進するため、再生エネルギー発電設備を運用対象とする上場インフラファンドの税制優遇の長期化や運用方法の要件の見直し等を要望している。

全銀協としては、税制改正要望等を通じ、家計の資産形成と企業の投資拡大を後押しすることで、日本経済全体の持続的成長に貢献していきたいと考えている。

2点目の3か年の中期経営計画の策定の意義については、全銀協会長として各行の中期経営計画についてコメントすることは適当ではないため、一般論として回答する。

中期経営計画は、株主、投資家、お客さま、従業員など、社内外のさまざまなステークホルダーに目標や戦略、アクションプランをコミットし、説明する役割があると考えている。ご指摘のとおり、外部環境が大きく変化する今日において、より中長期の時間軸を意識した長めの中期経営計画を策定する企業や、中期経営計画の期間を超えて長期的な目指す姿を打ち出したうえで、そこから逆算して中期経営計画を設定する企業もある。各社において議論を重ね、ステークホルダーへの対外的な説明や、社内での経営方針の推進などの観点から、工夫を凝らす動きが広がっているものと認識している。

最後に個別行の話になるが、三菱UFJフィナンシャル・グループとしても、3か年の中期経営計画を策定している。策定に当たっては、10年先の中長期の時間軸を見据えた検討を行ったうえで、計画の前提となる外部環境の変化などを踏まえ、目標水準やその達成時期を明確化する観点で3か年の計画としている。

(問)

AIについてお伺いする。前回の会見でもAIへの期待に関する質問があった。実際にAIの活用が進むと銀行で働く人の数は減るのではないか。ある業務で人が要らなくなった場合、異なる業務に配置転換すれば良いという話もある。全体としてはそうかもしれないが、従業員個人で考えると、ある分野のスペシャリストが別の分野に行ってほしいと言われて、そう簡単にできるとは思わない。個人レベルで考えたら、AIによって職を失う人が出る、銀行としては従業員が減ると思うが、いかがお考えか。

(答)

あくまで個人の見解として申しあげる。AI等の新しい情報技術は銀行業務にも大きな変化をもたらし始めており、定型的な事務作業、各種調査作業の効率化のみならず、取引モニタリング等の金融犯罪対応の高度化や、チャットボットによる一部顧客対応などへの利活用もすでに進みつつある状況かと思う。銀行業務のなかでは、今後、AIにより自動化される業務も出てくると思う。

一方で、仮にそれまで従業員が担っていた業務の自動化が達成されたとしても、それによって捻出された人的資源をどのように活用するかは各行の経営判断になると考えている。

AIの利活用を通じて、業務の自動化のみならず、従業員一人ひとりの能力を質・量共に強化・拡張することで、多様化・複雑化するお客さまの課題に対する付加価値の高い新たな商品・サービスの提供に繋げていくという考え方もあると思う。

また、AIの利活用を、より生産性の高い領域に人材を振り向ける契機と捉え、異なる領域への従業員のリスキルを進めるという考え方もある。従来であれば、業務領域が異なる職種への転換には、長期間の経験、知見の積み上げが必要だったが、AIによる業務のサポートを受けられるだけではなく、今後はより自律的なAIエージェントの活用も可能になってくる。そのため、人がゼロから知見を積み上げなくても、AIを活用しながら異なる業務領域へ効率的に挑戦することが十分に可能になってきており、むしろ、AIはそのようなキャリアの広がりを後押しするツールにもなり得ると考えている。

3月に金融庁から公表された「AIディスカッションペーパー」でも挙げられたとおり、銀行界としては、各種課題やリスクに対応しつつ、AIの活用による新たな金融サービスの創出等に挑戦していくことが重要である。金融庁が主催する「AI官民フォーラム」にも銀行界として参画しており、関係者でよく議論しながら、AI活用に向けた取組みをしっかり前に進めていきたいと考えている。

(問)

1点目、会長が頭取をしている三菱UFJ銀行では、支店で昼休業を拡大したり、高輪の新店舗で休日営業を導入している。別の銀行でも柔軟な営業時間の設定をしているが、こうした動きへの受止めを伺いたい。

2点目、10月1日に三菱UFJフィナンシャル・グループが20周年を迎える。これで3メガバンク体制になってから20年という捉え方もできる。3メガ体制が続いてきたことへの受止めや、20年前と現在の金融環境の違いについて伺いたい。

(答)

1点目、店舗の昼休業を含めた営業時間等の受止めについて、これは各行の店舗戦略の一環であるので、全銀協として方向感を示すものではないが、その前提で回答する。

2016年の銀行法施行規則の改正で、銀行の営業時間は原則9時から15時までという規定が緩和され、柔軟に営業時間を設定できるようになった。インターネット・バンキングの普及等により、銀行店舗への来店客数が減少傾向にあるなか、例えば今触れていただいた昼休業を設けることは、限られた従業員による効率的な店舗運営と質の高いサービスを維持し、持続的な金融インフラを提供する工夫の一つであると考えている。他方で、資産運用への関心の高まり等から店舗での相談ニーズも増加しており、お客さまの生活動線に近い商業施設等へ出店し、平日夕方や週末などに営業時間を拡大することで、お客さま接点を創出する動きもみられている。

当行としても先日、高輪ゲートウェイ駅の商業施設内に新型店舗として高輪出張所を出店したほか、新しいかたちの金融体験を提供する三菱UFJ銀行メタバースをリリースするなど、お客さまとの多様で柔軟な接点を生み出す取組みを行っている。7月の会見でも少し触れたが、各行が変化し続ける社会環境やお客さまのニーズに合わせ、それぞれ特色のある店舗戦略を検討し、お客さまの満足度向上に努めていくことが重要であると受け止めている。

2点目だが、ご質問のとおり、2005年10月に三菱UFJフィナンシャル・グループが発足し、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループとの3メガ体制となって、もうすぐ20年が経過する。この間の銀行業界を取り巻く環境は、激変の連続であったと思うし、そのなかでメガバンクとして存在意義を問い直し、直面したさまざまな課題に対応することで競争力の強化に取り組んできた20年だったと言える。

20年前はバブル崩壊後の不良債権問題や経済の低迷が続き、極めて厳しい経営環境にあった。そうしたなかで、各行は資本増強やリスク管理の高度化を進め、3メガへの集約等も通じ、経営基盤の強化に最優先に取り組んできたと思う。

そして、リーマンショック後は、欧米銀の財務基盤が弱まったなかで、米国、欧州、アジアにおける日系・非日系企業向けの与信を拡大させるなどグローバル化を進めるとともに、海外の投資銀行や商業銀行、資産運用業などの買収、出資を通じ、顧客に提供できる金融機能とネットワークを強化してきた。

また、この20年はデフレや低金利環境との戦いの歴史とも言える。これはメガバンクに限った話ではないが、根幹である預貸業務の収益性が低下するなかで、店舗網の集約を含めコスト構造を大胆に見直してきた。その過程で多くの銀行で経営の足腰が強まり、足元では金融政策も転換し、本邦でも金利ある世界が到来するなか、収益性は改善を続けている状況かと思う。

他方で、デジタル技術の進化やAIの導入により、金融サービスのあり方も現在進行形で劇的に変化している。新たな技術を活用し、顧客利便性の高いサービスを提供するFintech企業が登場し、巨大な顧客基盤を抱える通信事業者等も非金融と金融サービスを融合させるなど、競合も20年前とは様変わりした。銀行としてもAIやデジタル技術を積極的に活用し、これまでの単なる延長線上ではない新たなサービスに取り組まなければ、顧客に選ばれず競争に勝ち残っていけないと受け止めている。

また、米中関係の変化が象徴するように、グローバル経済の不確実性や地政学リスクの増大、環境問題を含めた社会課題への対応など、銀行に貢献が期待される領域も大きくなっている。

わが国経済は、人口動態等の構造的な課題を抱えつつも、企業や家計が投資への積極的なスタンスを強めるなど、失われた30年から脱却し、持続的な成長に回帰していくチャンスを迎えている。銀行界としては、環境変化やお客さまのニーズの変化に対応し、不断の改革を進めながら、この先の20年もわが国経済の持続的な成長に貢献して参りたいと考えている。