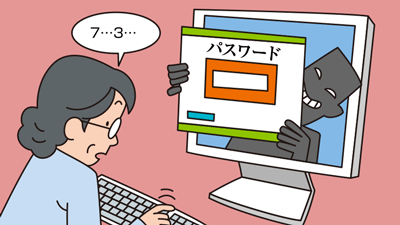

- 【ウィルス感染】ネットバンキングのパスワードを盗み取り、口座から預金を不正に引き出す

- 【フィッシング】ニセのメールを送るなどして巧みにニセのホームページ(ネットバンキングの模倣画面)へと誘導し、乱数表やパスワードなどの情報を入力させて盗み取り、口座から預金を不正に引き出す

- なお、ワンタイムパスワード(一度限り有効な「使い捨て」パスワード)でも、場合によっては犯人側に盗まれて不正利用されることがあります

ネットバンキング犯罪とは?

インターネットバンキングのパスワードなどを盗み取り、口座から勝手に預金を第三者の口座に送金するなどの犯罪が発生しています。被害金額は年々増加しており、平成25年に件数・被害額が急増し、平成27年には被害額が過去最大を更新しています。あなたも被害に遭わないように、犯罪の主な手口を学んで、対策を取りましょう。

手口の例

手口1:ウィルスによるIDやパスワードなどの認証情報の不正取得

改ざんしたウェブサイトの閲覧や添付ファイル付き電子メールなどからウィルスに感染させ、インターネットバンキング利用時に精巧な銀行のニセの画面を表示させて、インターネットバンキングにおけるIDやパスワード、乱数表、合言葉などの認証情報を入力させて取得し、第三者の口座への不正な送金が行われるものです。

感染したウィルスによっては、次のような手口によってパスワードが詐取されることもあり、犯人はそのパスワードを使って預金を不正に送金します。

(1)トークンというワンタイムパスワード生成機に表示されるパスワードの入力を促す偽の画面を表示させる

(2)お客さま宛に送信されたメールを盗み見ることができ、銀行から送信されてきたメールに記載されたワンタイムパスワードを盗み取る

ウィルスやスパイウェアなどを利用した手口は様々で、個人だけではなく法人のお客さまの被害も多発しています。法人のお客さまを狙う手口としては、ウィルスにより電子証明書が不正に取得され、犯人が管理する別のパソコンで不正送金が行われるもの等があります。

手口2:メールなどを利用したフィッシングによる手口

銀行を装ったニセのメールを送るなどして、銀行のログイン画面を精巧に模倣したニセのホームページに誘導し、インターネットバンキングにおけるIDやパスワード、乱数表、合言葉などの認証情報を入力させて取得し、預金が不正に送金されるものです。

手口3:認証情報の不正取得によるネットバンキングの不正申込

還付金の受取りのための必要手続きを名目として、お客さまの口座番号や暗証番号などの情報を聞き出し、お客さまに成りすましてネットバンキングを開始し、預金が不正に送金されるものです。

(1)市区町村や年金事務所などの職員を装った犯人が、「医療費の過払い分」「年金の未払い分」などを「還付します」と、電話をかけてきます。さらに「後ほど、銀行員から詳しい手続きを案内します」と言って、一回電話を切ります。

(2)その後、銀行員を装った犯人が電話してきて、「還付金を受け取るために口座番号やキャッシュカードの暗証番号が必要です」と言って、言葉巧みにお客さまの認証情報を聞き出します。

(3)犯人はお客さまから聞き出した認証情報をもとに、お客さまになりすましてネットバンキングを不正に申し込み、最終的には、お客さまの口座から預金が不正に送金されてしまいます。

手口4:サポート詐欺による手口

パソコンやスマートフォンに偽の警告画面を表示して、インターネットバンキングによる送金を要求する手口です。

パソコンやスマートフォンで動画やウェブサイトなどを見ているときに、「ウイルスに感染」などの警告画面と、偽のサポート窓口への電話を促す画面が表示されます。自身が使っている電話番号の入力が求められることもあります。

その警告を信じて、偽のサポート窓口へ電話してしまうと、電話口に出た修理会社を装う犯罪者に騙されて、パソコンやスマートフォンに遠隔操作用のソフトをインストールさせられます。

その後、犯罪者から修理代金を要求され、その支払いのために自らインターネットバンキングにログインしたところ、遠隔操作により不正な送金が行われるものです。

事例

インターネットバンキングによる預金等不正払戻し被害発生状況

| 期間 | 件数 | 被害額 |

|---|---|---|

| 2017年 | 425件 | 約10億8,100万円 |

| 2018年 | 322件 | 約4億6,100万円 |

| 2019年 | 1,872件 | 約25億2,100万円 |

| 2020年 | 1,734件 | 約11億3,300万円 |

| 2021年 | 584件 | 約8億2,000万円 |

| 2022年 | 1,136件 | 約15億1,900万円 |

| 2023年 | 5,578件 | 約87億3,100万円 |

警察庁:『令和5年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について』より

犯罪の防止策

銀行が推奨するセキュリティ対策を確認・実施

- 取引銀行によって導入・推奨するセキュリティ対策は異なるため、必ず確認し、それらを積極的に利用する。

セキュリティ対策ソフトやOSなどのソフトウェアを最新に保つ

- セキュリティ対策ソフトを導入し、こまめにアップデートするよう心がける。

- 基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に保つ。

- 身に覚えがないメールに添付されたファイルは開かない。不審と思われるウェブサイトの閲覧は避ける。不必要なプログラムや、信頼の置けないウェブサイトからプログラムをダウンロードしない。

IDやパスワード等は慎重に管理・利用する

- インターネットバンキングで利用するIDやパスワード等は、他のサービスで利用するIDやパスワード等とは異なる設定にする。IDやパスワードは、パソコン内やクラウドサービスに保存しない。

- 銀行がメールでパスワードなどの入力を求めたり、電話でパスワードなどを聞き出したりすることはないことを知っておく。

- 予め銀行からの注意喚起内容を確認し、IDやパスワードの入力は慎重に行う。